Comunicato stampa

Il Circeo è una pittoresca montagna protesa sul mar Tirreno in provincia di Latina, nel Lazio meridionale. Conosciuto per la tradizione che lo collega alle figure mitologiche di Ulisse e della Maga Circe, la zona è famosa anche per le numerose grotte preistoriche che si aprono sul mare ai piedi del massiccio. I siti paleolitici del Circeo sono stati portati agli onori della cronaca negli anni ’30 e ’40 del secolo scorso grazie alle scoperte dello studioso Alberto Carlo Blanc, e sono tornati alla ribalta per le ricerche intraprese negli ultimi anni dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina e dall’Università di Tor Vergata. Diverse grotte, infatti, hanno restituito resti umani risalenti al Paleolitico e riferibili sia all’uomo di Neanderthal che all’uomo anatomicamente moderno (Homo sapiens). Grotta Breuil, Grotta del Fossellone, e soprattutto il ricchissimo giacimento di Grotta Guattari, sono ormai diventati dei siti iconici e di grande importanza per la comunità scientifica mondiale.

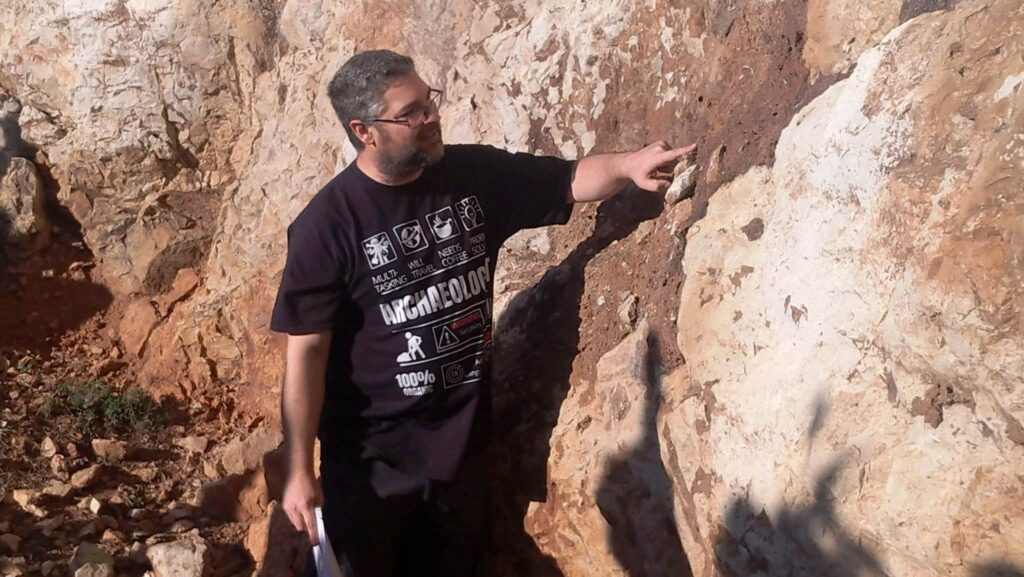

Sul margine occidentale del promontorio, a picco sul mare, si affaccia anche il sito di Riparo Blanc. Non si tratta di una grotta, ma di un “riparo”, ovvero di un deposito archeologico che si è formato ai piedi di una falesia leggermente aggettante. Il sito fu individuato alla fine degli anni ’50 da Marcello Zei, il quale avvertì immediatamente Blanc della sua scoperta. Blanc progettò di avviare degli scavi sul sito, ma morì prematuramente nel luglio 1960 (per questo gli fu dedicato il nome del riparo). Furono perciò due suoi stretti collaboratori, Mariella Taschini e Luigi Cardini, ad effettuare campagne di scavo tra il 1960 e il 1963. Gli scavi portarono al rinvenimento di un sito archeologico mesolitico, cioè frequentato nell’Olocene antico dagli ultimi cacciatori-raccoglitori preistorici del Circeo. Parliamo, in anni, di un periodo compreso tra il 9300 e il 7500 avanti Cristo, millenni prima che in Italia l’Homo sapiens iniziasse a praticare l’agricoltura e l’allevamento con l’epoca neolitica. Lo scavo portò in luce alcuni strati mesolitici ben conservati, che contenevano ossa di animali terrestri e di pesci, strumenti di pietra e soprattutto decine di migliaia di conchiglie marine. Si trattava dei resti dei pasti di questi gruppi preistorici, che si erano specializzati nella pesca e nella raccolta dei “frutti di mare” che i vicini ambienti costieri offrivano in abbondanza. Molte delle conchiglie, inoltre, erano state selezionate per altri motivi: forandone i gusci, si ottenevano degli ornamenti che potevano essere indossati o cuciti sui vestiti. Durante gli scavi, furono inoltre rinvenute numerose ossa umane e una sepoltura quasi integra. “All’epoca”, nota Margherita Mussi, “si pensò che il Riparo fosse stato usato come area funeraria solo più tardi, nei millenni successivi al Mesolitico, e queste ossa non ricevettero particolari attenzioni”.

Tra il 2016 e il 2019, gli archeologi Flavio Altamura e Margherita Mussi, all’epoca afferenti all’Università di Roma Sapienza, hanno intrapreso nuovi scavi sul sito. Nonostante la sua importanza – Riparo Blanc è uno delle rare testimonianze mesolitiche conosciute in Italia e l’unico sito posto sulla costa tirrenica dell’Italia centrale – il sito era infatti stato praticamente dimenticato ed erano necessari nuovi studi con tecniche aggiornate per comprenderne e precisarne le caratteristiche archeologiche. Un piccolo saggio, di appena due metri quadrati, è stato realizzato su un lembo del deposito mesolitico lasciato intatto dagli scavi degli anni ‘60. Nel 2019, uno degli strati più antichi individuati comincia – a sorpresa – a restituire ossa umane preistoriche. Si eseguono verifiche sulla stratigrafia e datazioni al radiocarbonio: i resti umani risalgono al Mesolitico e sono i primi di questo periodo conosciuti nel Lazio. L’antropologo Mauro Rubini e i suoi collaboratori del Laboratorio di Antropologia della Soprintendenza cominciano subito lo studio di questi resti umani: “Abbiamo scoperto che appartengono ad un giovane adulto, probabilmente una donna. Sono presenti numerosi frammenti e soprattutto un arto superiore quasi completo”. E poi un’altra sorpresa: Ivana Fiore, una studiosa specializzata nelle tracce sui resti ossei, analizza l’omero e documenta alcuni segni di tagli effettuati con uno strumento di pietra, probabilmente eseguiti per il distacco delle masse muscolari. Ci sono varie ipotesi per spiegare questo dato, molto raro nel record preistorico italiano: si trattava di una pulizia delle ossa finalizzata ad un trattamento rituale del cadavere, oppure quella carne fu asportata per un atto di cannibalismo?

A quel punto, è sorto negli studiosi un altro dubbio: e se anche le ossa trovate negli anni ’60 appartenessero in realtà a sepolture mesolitiche? È quindi iniziato uno studio sia sugli scheletri che sulla documentazione d’archivio dei vecchi scavi, grazie ad una collaborazione con l’Istituto di Paleontologia Umana di Anagni. I dati archeologici suggerivano che i resti erano compatibili con una datazione così antica, ma mancava la “prova regina”, cioè una data. Sono quindi state effettuate delle nuove datazioni al radiocarbonio che hanno confermato l’intuizione. Anche quegli scheletri erano mesolitici. Per Altamura, “Lo studio congiunto di tutti i resti umani permette oggi di affermare che Riparo Blanc fu utilizzato come una vera e propria area funeraria nel Mesolitico, e vi furono seppelliti almeno sette individui, tra adulti, giovani adulti e bambini”. Si tratta di una importante scoperta, vista anche la rarità di evidenze simili in Italia, soprattutto sulla fascia costiera tirrenica. In merito, Mussi aggiunge: “Da notare che solo tre altri siti mesolitici italiani hanno restituito sepolture multiple, cioè Grotta dell’Uzzo e Molara in Sicilia e S’Omu e S’Orku in Sardegna. Negli altri casi, che per la verità non sono comunque molti, si è trovato la sepoltura di un solo individuo”.

Dopo anni di studio, un importante articolo dal titolo “Funerary practices and post-mortem manipulations by the early Holocene hunter-gatherers of Riparo Blanc (Mount Circeo, central Italy)” è stato pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Archaeological Science: Reports (DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2025.105077). Questo lavoro, al quale se ne aggiungeranno altri in preparazione, consente per la prima volta di avere informazioni scientifiche di vario genere sugli ultimi gruppi di cacciatori-raccoglitori del Lazio preistorico. “Un ennesimo caso attestante l’importanza del promontorio del Circeo nelle più antiche età dell’uomo, in fecondo rapporto tra istituzioni di ricerca operanti sul territorio del Lazio Meridionale e la Soprintendenza. Dopo le pionieristiche indagini della prima metà del Novecento, la cui memoria è nei nomi stessi di questi siti, l’affinarsi dei metodi di ricerca getta nuova luce sui risultati di vecchi e nuovi scavi” afferma il Soprintendente Dott. Alessandro Betori.